今日はぜひ、読んで欲しい本の紹介なのだけれど、ぼくはこれから紹介する本を危うく読み損ねるところだった。

というのも、Amazonで注文したのはいいのだけれど、すぐに在庫切れになってしまったようで、しばらく届かなかった。

どうしようか、このままキャンセルしてしまおうか、迷っていた。

なぜなら、同時に購入した石田ゆり子の写真エッセイ『Lily-日々のカケラ-』が届かないからだ。

しばらくほうっておくと発送しました。という通知が来た。

届いて読んでみると、めちゃくちゃ面白い。これは今年ナンバーワンという感覚。

ほんと、キャンセルしないでよかった。

石田ゆり子も届いたし。

…さて、そんなことで手に入った本書。

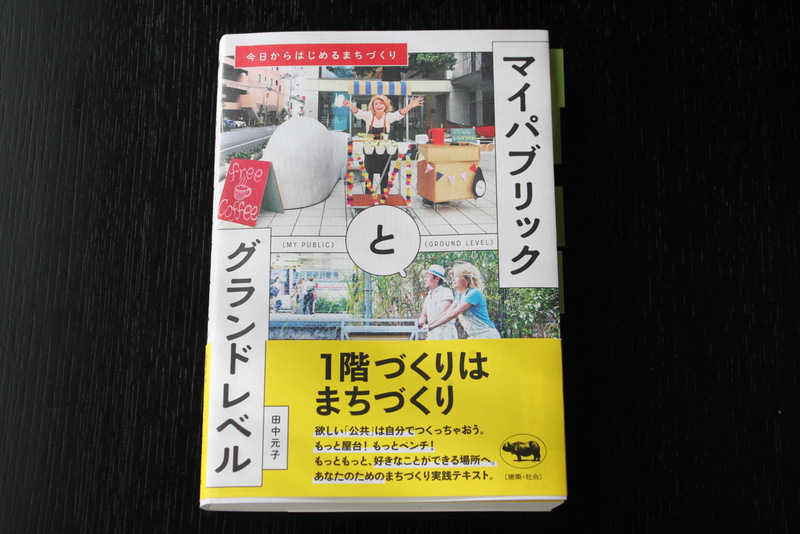

『マイパブリックとグランドレベル ー今日から始めるまちづくりー』

今回はそのレビューをお送りする。

「マイパブリック」とは何だろう?

この本のタイトルにもなっている、「マイパブリック」とはいったい何?と、気になった方も多いことだろう。

これは造語で、マイとは英語のmyで、「自分、私の」という意味。

そして、パブリックというのは、英語のpublicで「公共」という意味だ。

つまり、『マイパブリック』とは

「自分」と「公共」を合わせたもので、本書によると、

『自分でつくる公共』とある。

本書では、そのマイパブリック、つまり自家製の公共づくりの実践法や事例、また著者の主張が書かれており、前半のマイパブリック編、後半のグランドレベル編で構成されている。

「しかし、公共というと、行政が作ってくれるものじゃないの?」

と、思ったあなた。

たしかに、その通りでもある。

ここで、公共という言葉を調べてみたが、次のようにあった。

公共

社会一般。おおやけ。また、社会全体あるいは国や公共団体がそれにかかわること。「公共の建物」

(コトバンク)

ちょっとぼやっとしているが、上の言葉の意味のように、「公共」とは、「公共施設」ともいうように、身近なところでは公園や公民館、市民ホール、道路などのおおやけに利用できる場所やモノのことを指す。また、都市計画やまちづくりなども、公共の中に含めてもいいと思う。

では、国や自治体がやってくれそうなものを、なぜ個人でするのか?

ということだが、それは次のように書かれている。

自前でつくるものの方がはるかに軽やかで柔軟で、そして今すぐできるものであることを、思い知った。

そうなのだ。

関係各所が絡んでくると、大きな力を発揮する場合もあるが、たいていの場合スピードが落ちる。そして、とてつもない労力がかかる。

そして、その結果思い描いたようになるかというと、そうでもない。

結局のところ、自分でしたいことをしたほうが早いということだ。

著者は、この思いから『パーソナル屋台』というものを作り、街へ繰り出し、コーヒーのふるまいをするという大変ユニークな活動をしていく。

著者がいう「自前でつくるもののほうがはるかに軽やかで柔軟」というのは、とても重要なことで、「やってくれる」という、受け身だと自分が思うようなものは何も実現しないということでもある。

例えば、海へ行きたいという人と、山へ行きたいという人がいたとして、間をとって、平地の公園に行きますでは、どちらの人も納得しない。

それと同じように、「多くの人のため」といって、意見の平均をとった町を作ることや、「多くの人のため」という原則にのっとった運営がされているのが、既存の行政だとしたら、そこに任せていては誰のものでもない町ができてしまうということになるのだ。

もちろん、それが大事な場面は多々あるが、ぼくたちの町は、町に暮らすぼくたちが積極的に関わってこそ、「ぼくたちの町」になるのだという認識をしっかり持っておきたい。

趣味のふるまい、は最強!

本書の中でとても共感したのが次の部分。

趣味のパーソナル屋台ではごくごく日常的なことをするのがいい。街づくりのため、誰かのため、といって、自分が日頃しないようなことを、自分が日頃会わないような人々のためになんて、しなくていい。そんなことより、まず自分が好きなこと、自分がやっていて自然であることをする。

第2章 p60

この言葉はとても腹落ちした。

ぼく自身、お寺活性として使命のためにすることが多くあったが、何かを始めるには「えいやっ!」と、相当の気合と、心の負荷をかけないといかなかったし、やっていても上手くいかないことの方が多く、周りとの温度差を常々感じ、どこかで疲れていた。

そうなった一因として、何にするにもお寺をこじつけてしまうことがあったのではと思う。

「〇〇をするには、お寺的な〇〇な理由があるからするんだ」と、自分の行動に理由付けをしようとしていたのだ。

反対から言えば、使命にそぐわない活動をすることに罪悪感を抱いてしまっていた。

今から思うと、背負い込まなくてもいいものを背負っていたなと思う。そんなものが背中に乗っていりゃあ、そりゃ、疲れるし、狭い範囲で物事を考えるから、発想も貧困になってしまう。

負のスパイラルの入り口っていうやつだ。

そもそも、使命の前に、ぼく個人が存在するのだ。

そして、その個人は、誰に制限されることなく、自由であっていいのだ。

したいことを、したいようにしていいのだ。

著者は街でのふるまいを『趣味』だという。

自己犠牲を伴わず、自由で、責任を負わない。

楽しんでできること。

それが、趣味。

ただし、著者の趣味は一人の閉じた趣味ではなくて、社会と交点を持っていくことが目的であるところがミソだ。

社会と関わることを趣味にする。

なんと、潔い発想だろうかと思った。

人と関わるのは、使命を持たなくても趣味でいいのだ。

むしろ、誰かのためになったり、誰かと一緒に楽しむことに関しては、使命は関係なく、むしろ使命を持たないほうが、フレキシブルで自由な発想と行動、そして継続ができるのかもしれない。

点で考えるのではなく、線や面で考える。

ぼくは街の賑わいとして重要なのは回遊性だろうなと常々思っている。

例えば、観光地での街歩きのように、名所や魅力あるお店が何か所かあって、お店からお店へはしごして、その間でランチをするし、おみやげを買ったりする。

人の動きが出て、目に見てわかりやすい状況がまた人の流れを作り、活気を生む。(実は豊前でも店to店の流れができつつある。)

だから、理想は一時的に人が集まる大きなイベントを打ち上げるより、小さくても数か所を周れるような流れが日常的に生まれることだ。

しかし、現実にはなかなかアイディアが浮かばないもの。

だけど、本書を読んでアイディアというか、見過ごしていた基本的な考え気づかされた。

それは公園の使われ方で示されていた。

最近の傾向として公園でイベントが打たれることが多いそうだが、それはあくまでも非日常。

イベントが終わってしまえば、人もいなくなる。

では、日常に人の流れやにぎわいを作るにはどうするか?

イベントを打ち続けるというのは現実的ではないので、それ以外の方法でとなる。

その方法として本書に出てきたのは実に日常的なことだった。

例えば、公園の近くにカフェがあったら、コーヒーでも買って公園のベンチに座って飲んだりする。また、買い物に来て、お店の移動の途中に公園があったら少し休憩したりもするよね。

…という話。

「公園内で賑わいを作るには公園で何をすればいいのか?」という発想では、公園内だけで完結してしまいそこでイベントをするしかなくなるが、もう少し視野を広くして、町にいる人の流れや自然な行動から見ていけば、カフェからの動線、ショップからの動線が導き出せるのだ。

▼点

公園で何かをするだけ(完結させてしまっている) → 後が続かない

▼線・面

カフェ→公園→…

お店→公園→お店→…

☆流れができる!

公園だけでなく、町とのつながり(魅力的なグランドレベル、つながりしろ)があるから、そういった流れが生まれる。つまり、点で考えるのではなく、線や面で考えるのがとても大切だということだ。

ただし、これは町全体で人の流れを作るキャンペーンを張るということではない。

それならばイベントと同じことで、キャンペーンが終われば元の木阿弥。

ここで重要なのは、『人間のごく自然な行動に寄り添う』ということだ。

ぼくには、この視点がすっぽりと抜けていた。

だから、この考えに触れ、本当にはっ!とした。

お寺が日常的に目的地にならないのであれば、まずは人のごく自然な行動に寄り添って、流れを生み出していけばいい。

豊前のお寺の周りにはカフェはないけれど、境内が公園のような使われ方をされてもいいよな。ならば、ああやって、こうやって…。

…と、アイディアも浮かび始めた。

これは確実にお寺活性を考える上で参考にすべき方向性だとも思ったし、まだぼんやりだがトンネルの出口が見えてきたような気がした。

この本にはまだまだ見どころがたくさんあるが、とても紹介しきれない。詳しくは本書を手にとってもらって、ぜひ、興味のある方…いや、町に住むすべての人に読んで欲しい。

本書を読んでいる最中に、町に出たくて仕方がなくなってくるはずだから、ぜひ、一緒に実践する仲間になって欲しいと思う。

ちなみに、石田ゆり子さんの『lily-日々のカケラ-』はこちら。

コメント